导语

2023年起,蔻德罕见病中心联合赛诺菲共同发起一项跨国协作研究,以科学的“患者旅程”(Patient Journey)方法系统描绘中国罕见病患者的真实处境,挖掘未被看见的需求,为医疗、科研、政策及社会支持体系提供关键洞察,完善"以患者为中心"的全程管理生态,更好地提高血友病患者的生存质量。

患者旅程研究首先瞄准血友病群体。这是一种典型的罕见病,患者从确诊到终身管理面临重重挑战。在全球治疗经验不断积累的同时,如何让国际先进实践与中国本土现实深度对接,成为亟需破解的难题。

此次研究采用“案头研究 + 定量调查 + 定性访谈”相结合的方法,兼顾全局视角与个体故事,构建多维度的患者旅程图谱。

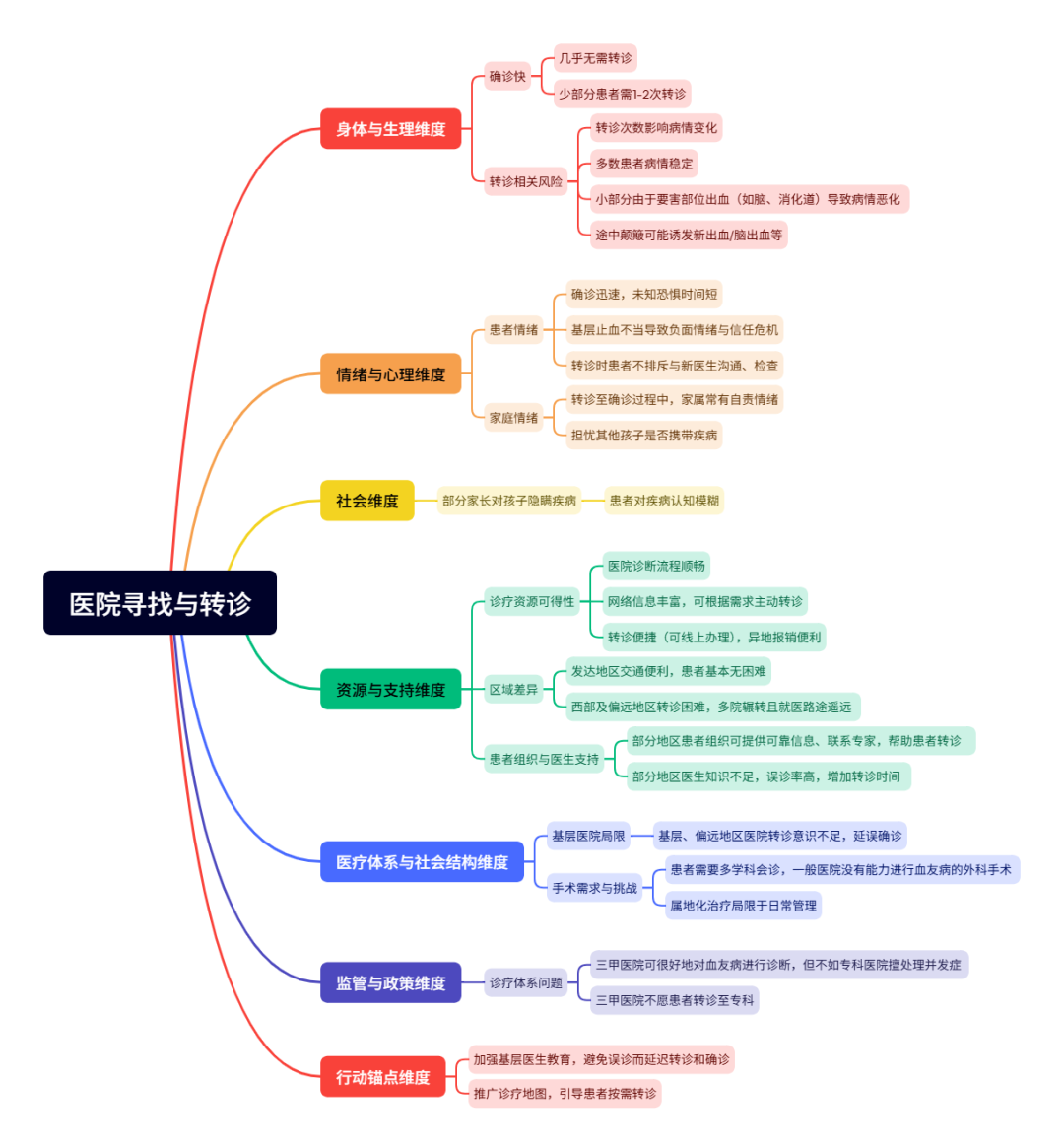

阶段三:医院寻找与转诊阶段(Referral and Healthcare Investigation)——患者和照护者通常通过就诊和检查寻求确诊的阶段

在身体与生理层面,由于中国近些年来在血友病诊疗方面的进步,绝大部分患者不需要进行转诊,少部分患者会经历1-2次的转诊过程。多数轻、中型患者在转诊期间病情保持稳定,但部分重型患者会随着疾病进展出现症状加重和生活质量下降的情况,极少数患者甚至可能因转诊过程中的颠簸或其他因素导致脑出血、消化道出血等关键部位出血,从而致使病情迅速恶化。此外,血友病检查主要以抽血为主,对患者伤害性小、痛苦程度低,即便如此,少数重度患者在检查时可能因抽血问题导致持续出血的风险。

在情绪与心理层面,确诊前的等待期及其伴随的不确定性往往导致患者及家庭成员出现显著的焦虑与恐惧。得益于血友病诊断速度的加快,现在中国血友病患者及家属由于未知而产生心理压力的时间非常短暂。绝大部分患者不排斥并乐于在就诊过程中向不同医生描述自己的症状,患者认为这有助于医生正确诊断疾病。但是一小部分患者面临着因基层医生缺乏血友病诊疗相关经验而导致的无法及时、有效地止血的问题,致使患者对医疗系统丧失信任。

在社会和资源支持层面,随着中国对于血友病相关知识的宣传和大众意识的提高,绝大部分患者都在幼儿/儿童时期就医,对于年龄较小的患者,其家属会对病情有隐瞒表现。对于患者来说,转诊过程顺畅、异地报销方便,同时互联网上信息资源较为丰富让患者可以综合判断。但是对于偏远地区患者来说,由于各方资源的匮乏(如交通不便、医生误诊等),通常需要辗转多地才能得到有效的检查诊断,并且路途通常较远。借助于血友病患者组织的成立和规范化,患者组织通常会为患者/疑似患者提供准确可靠的诊疗信息,并与多家医院专家建立联系,帮助患者进行转诊。

在医疗体系与社会结构层面,基层血友病诊断效率较低折射出深层次的系统性困境。当前医疗资源配置呈现明显的结构性失衡,确诊能力过度集中于三级医院专科中心,而基层医疗机构普遍存在识别敏感性不足和转诊规范缺失的双重短板。这种诊断能力的断层直接导致患者就医路径的断裂,形成确诊延迟的制度性根源。与此同时,基层医院由于技术限制,无法进行确诊性因子水平检测,或因检测数量有限,导致成本激增、等待周期延长等问题,使患者无法得到及时有效的检查导致病情延误。这种医疗资源巨大差异不仅延长了确诊周期,更在无形中加剧了罕见病患者的医疗负担。

在监管与政策层面,虽然部分地区已有将血友病纳入罕见病筛查路径的试点探索,但整体来看,国家层面仍缺乏系统化、可操作的确诊机制。确诊环节过度依赖患者自主求诊的被动识别模式,缺乏基于临床表现的主动筛查标准,也缺乏明确的转诊激励机制。未来,应推动将确诊纳入分级诊疗的刚性流程,建立多学科协作模式与专病转诊网络,实现从被动接诊到主动识别、从碎片化管理到系统化保障的根本转变。

行动锚点

在临床能力建设方面,建议重点强化基层医疗机构对血友病的早期识别能力,通过建立标准化的血友病警示症状评估表(包括关键性出血特征评分系统),并配套相应的培训计划,通过理论授课、案例研讨和临床实操相结合的方式,显著提升首诊医生的疾病警觉性和转诊准确率。

在就诊路径优化方面,建议构建并推广“血友病诊疗地图”导航平台,整合区域医疗资源信息,基于患者临床症状提供个性化的就诊指引。该平台应实现专科资源动态更新、转诊需求智能匹配、就诊流程可视化呈现等功能,提升医疗效率与患者体验。打通"症状识别-精准转诊-专科对接"的全流程服务链条,重点解决患者在各级医疗机构间反复就诊的痛点。