导语

2023年起,蔻德罕见病中心联合赛诺菲共同发起一项跨国协作研究,以科学的“患者旅程”(Patient Journey)方法系统描绘中国罕见病患者的真实处境,挖掘未被看见的需求,为医疗、科研、政策及社会支持体系提供关键洞察,完善"以患者为中心"的全程管理生态,更好地提高血友病患者的生存质量。

患者旅程研究首先瞄准血友病群体。这是一种典型的罕见病,患者从确诊到终身管理面临重重挑战。在全球治疗经验不断积累的同时,如何让国际先进实践与中国本土现实深度对接,成为亟需破解的难题。

此次研究采用“案头研究 + 定量调查 + 定性访谈”相结合的方法,兼顾全局视角与个体故事,构建多维度的患者旅程图谱。

阶段二:症状观测与筛查阶段(Detection, Screening, Symptoms)——由于症状发作或常规筛查,首次怀疑出现疾病的阶段

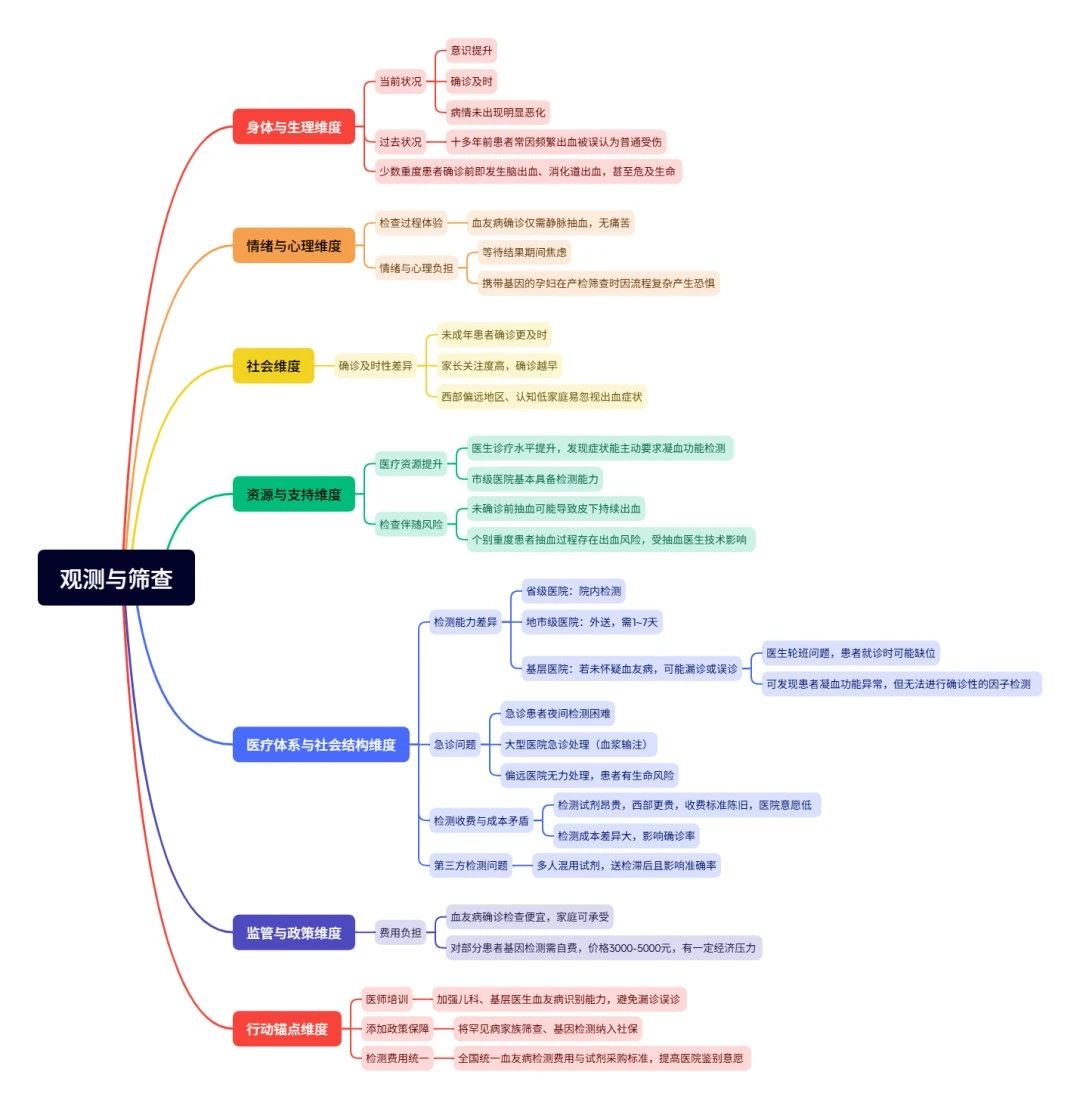

在身体与生理层面,本阶段的典型特征是出血症状逐渐频繁、加剧,患者开始由“不适”向“异常”转变。持续性关节出血、注射部位淤血不散或轻微碰撞即出现皮下出血等现象,往往成为促使患者或照护者寻求医疗评估的关键驱动因素。部分患者甚至在一次严重出血事件(如口腔出血、肌肉血肿或头部外伤)后才进入就诊环节。然而也存在另一种情况:若症状表现较轻、间歇性,或被家属视为“可观察”,就可能延迟进入筛查流程,从而错失干预时机。

在情绪与精神层面,症状识别与筛查阶段常伴随着高度的不确定性。患者和家庭在尚未明确诊断的前提下,常对疾病性质和严重性产生猜测与恐惧。不少患者报告,在初次就医过程中,症状曾遭遇医护人员的轻视,感受到“被忽略”,若曾在早期忽视过症状,部分家庭成员还可能产生自责与懊悔。同时,对于有家族史者来说,需接受筛查的心理负担更大,往往夹杂着命运感与对未来家庭结构的担忧。

在社会层面,筛查阶段的“未确诊”状态容易让患者陷入“模糊身份”。他们尚未成为确诊者,却已承担了就医压力和健康焦虑。为了避免标签化,部分患者在工作场所或学校隐瞒身体状况,导致支持系统难以建立。此外,家庭内部也容易出现因紧张与担忧而引发的沟通障碍,有时家属间因意见不合或相互回避而形成情感隔离,使患者更难寻求有效情绪支持。

在资源与支持层面,信息鸿沟显著。许多患者和家属在此阶段主要依赖互联网或非正式渠道获取信息,但缺乏筛查阶段所需的系统性教育资料和路径指引。医院与社区机构在提供筛查相关的健康教育、服务衔接等方面仍存空白,患者往往不清楚应如何进行转诊、是否能覆盖检查费用或如何获得基因检测。与此同时,不少基层医务人员对罕见病知识掌握有限,既缺乏对症状的警觉性,也难以给出明确建议,增加了患者和家庭的焦虑与困惑。

在医疗体系与社会结构层面,结构性障碍集中体现为筛查流程不规范、资源配置不均衡、路径碎片化等问题。部分地区缺乏血友病相关的初筛标准或检测设备,患者即便就医,也常被误诊为普通出血倾向或反复在多个科室间转诊,增加就诊成本与心理负担。一线医生尤其是基层医生对血液性疾病的识别能力有限,容易低估病情,从而错失及早干预的窗口期。

从政策与监管的视角来看,当前血友病尚未纳入全国性的出生或儿童期系统筛查机制,政策端对早期识别的投入不足。缺乏明确政策指引导致不同地区筛查资源分布差异大,部分高风险家庭也难以获得规范支持。若能推动建立基于家族史和出血表现的高风险识别标准,拓展地方试点筛查项目,联动专科资源和基层机构,或将有效提高确诊效率,推动疾病进入“可管理、可预期”的轨道。

行动锚点

在症状初步显现、患者尚处于筛查与就医探索阶段,推动制度化与规范化干预尤为关键。首先,应加强对儿科医生与基层医生的专项培训,提升其识别血友病典型与非典型表现的能力,减少因认知不足导致的漏诊与误诊,为患者争取更早的诊断时机。

在政策层面,建议将罕见病相关的家族筛查与基因检测纳入基本医疗保障体系,通过医保覆盖减轻患者及家庭的经济负担,同时提升患者对筛查的接受度与执行力,强化罕见病早筛机制的可持续性。

此外,全国范围内统一血友病相关检测项目的费用标准与试剂采购流程,可有效推动更多医院开展相关检测,提高医疗机构主动识别和介入的积极性,打通从症状识别到确诊的第一道“关口”,为后续的治疗路径奠定更科学与高效的基础。