“人类造血干细胞的基因编辑模拟一种良性基因环境(a benign genetic condition)

帮助战胜镰状细胞病和其它血液疾病。

圣裘德儿童研究医院(St.Jude Children’s Research Hospital)研究人员领导的国际科学家团队发现了一种新方法,在患者分离出的血细胞中使用CRISPR基因编辑(技术)帮助修复镰状细胞病(sickle cell disease)和β-地中海贫血(sickle cell disease,β-珠蛋白生成障碍性贫血)。2016年8月15日这项研究在线发表于《自然-医学》(Nature Medicine),为基因组编辑(技术)治疗常见血液疾病的新方法提供了原理论证。

“我们的基因编辑方法得益于胎儿血红蛋白遗传性持续存在症(hereditary persistence of fetal hemoglobin)相关研究成果”,该研究领导作者之一、圣裘德血液科主任Mitchell J. Weiss博士说,“我们已经知道,携带持续升高胎儿血红蛋白基因突变的个体,对镰状细胞病和β-地中海贫血的症状具有抵抗性。这两种遗传性的严重贫血在世界许多地区是常见疾病。我们已经找到一种方法,即使用CRISPR基因编辑来产生相似的作用。”

Mitchell J. Weiss博士和研究作者Elizabeth A. Traxler。

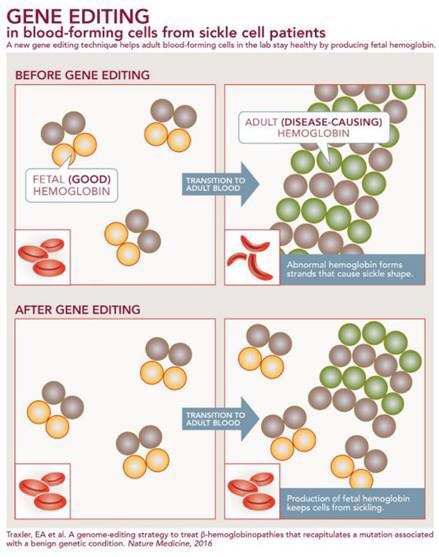

血红蛋白是红细胞中至关重要的载氧分子,胎儿和成人的血红蛋白具有不同的分子形式。血红蛋白由四个分子亚基不同组合构成,镰状细胞病和β-地中海贫血是由编码一个成年-表达的β亚基的基因中的突变导致的。

患者出生后,随着成人血红蛋白水平稳定而胎儿血红蛋白水平下降,疾病会变得明显。这些突变会影响红细胞的生存并抑制氧气向(身体)组织的递送,损害不同器官的功能,给患者带来灾难性的后果。胎儿血红蛋白缺少β亚基而拥有γ亚基。因此,影响β亚基产生或功能的β-地中海贫血或镰状细胞病相关突变,不会使胎儿血红蛋白出现问题,而胎儿血红蛋白能够在成人体内有效运输氧气。

一段时间以来,专家们已经知道,抑制或逆转血红蛋白亚基的“γ-β”开关,能够提高成人体内胎儿血红蛋白的水平,并显著改善β-地中海贫血或镰状细胞病患者的衰弱症状。

“我们的研究识别出基因组编辑-介导疗法的一个潜在DNA靶点,并为治疗镰状细胞病和β-地中海贫血的可能方法提供了原理论证”Weiss补充说,“我们能够使用CRISPR剪断该靶点,移除刺激γ-β开关的DNA‘控制部分’中的一个短节段,然后将两端连接,从而在成人红细胞中产生水平持续升高的胎儿血红蛋白。”

当科学家们对源于镰状细胞病患者的造血干细胞的DNA进行编辑时,他们能够激活这些基因并产生红细胞,而这些红细胞拥有足够保证(个体)健康的胎儿血红蛋白。

最近,科学家们已经使用多种基因编辑方法来操控造血干细胞,开发镰状细胞病和β-地中海贫血的可能疗法,包括特定致病突变修复和抑制γ-β开关等其他策略。这些方法都尚未在患者中进行测试。

“我们的研究结果代表着现有创新性策略之外的另一种方法,并且在我们实验系统产生胎儿血红蛋白的水平是十分显著的”,Weiss说道。用基因组编辑来恢复胎儿血红蛋白的遗传性持续存在是很有吸引力的,因为以目前的技术,它能够相对容易地实现。这种状态在遗传类似的自然变异的人群身上是良性的。

科学家们强调:目前阶段,开始这种新型基因编辑方法的临床试验还为时过早。研究人员希望进一步完善基因编辑过程并进行其他实验,从而在考虑人类临床试验之前,将潜在有害的脱靶突变最小化。此外,直接比较不同方法以确定哪一种方法最安全和最有效将是非常重要的。

圣裘德儿童研究医院

St. Jude Children’s Research Hospital

圣裘德儿童研究医院(美国)是唯一专门致力于儿童的国家癌症研究所-指定综合癌症中心,正在领导世界对儿童癌症和其他致命性疾病理解、治疗和治愈的方法。成立50年以来,圣裘德开发的疗法帮助将整体儿童癌症存活率从20%增加到80%。

圣裘德免费共享其所取得的突破,在那里被挽救的每个孩子意味着世界各地的医生和科学家都可以使用这些知识来拯救成千上万更多的孩子。患儿家庭从未收到圣裘德关于治疗、交通、居住和饮食方面的账单,因为所有患儿家庭应该担忧的只是帮助他们的孩子存活。

原文链接:

--------------------

校审/夏蓓

本文由中国罕见病网编译,转载请注明出处