只有针对罕见病制定相关法律,才能从根本上解决中国患者的治疗和用药问题。在过去数年,中国罕见病患者、家庭和医疗界一直在努力推动立法。漫漫长路,已经起航。

一定要有数据库

最近几年国内外许多医生和病人组织都在推动数据库的重要性。数据库需要包括对病患的登记、调查、临床研究以及后续的随访,它是罕见病相关法律得以建立、相关制度得以执行的重要基础,可以为政府部门制定相关医保政策提供参考,也能够提高医生的诊治和科研水平,病人家属和普通研究者也可以通过数据库了解某项疾病的研究与治疗过程。

欧洲最大的病友组织Orphanet的创始人Segolene Ayme讲述自己的经验时说:“1974年我遇到一个跟我年龄相仿的年轻妈妈,抱着个很丑的男婴向我求医。孩子的脸都扭曲了,耳朵也折了,这位妈妈非常孤立无援。在查阅了大量的数据库之后,我才诊断出他患的是戈尔登氏综合征。由于治疗及时,孩子的大脑发育没有受到影响。”Ayme认为,建立大规模的数据库,能大幅提高诊断的准确性和效率,以便病人尽早开始治疗,这对在婴幼儿阶段就出现病征的罕见病患者而言,尤其重要。

目前,美国、欧盟等地都建立了大型的罕见病数据库,向全球共享。据此,加拿大建立了专门的诊断网站,医生只要就病人特征回答网站问卷中的一系列问题,系统便能协助诊断出对应的罕见病。在亚洲,韩国已参考这一做法,开始了数据库的翻译和维护工作。台湾卫生福利部国民健康署也会据此定期更新罕见病名单。

在中国,意识到类似数据库重要性的只有两种人:病友组织和医生。较为大型的病友组织包括针对白化病儿的“月亮孩子之家”、针对卡尔曼氏综合征的“老K之家”以及针对结节性硬化症的“蝴蝶结罕见病互助中心”等,他们都在尝试积累病患数据。但更完整的、可作为建立罕见病法律和制度依据的全国性罕见病数据库看起来仍然遥遥无期。

“月亮孩子之家”是中国白化病患者互助组织

北京医学会罕见病分会副主任王琳指出,目前中国使用的罕见病相关数据都是基于欧盟、美国等地所提供的资料,“国内一直缺乏相关数据的积累,阻碍了我国罕见病的医疗、科研、政策等工作的进展。”

现在,北京市已经开始行动,正着手建立罕见病病例登记系统和病人数据库,尝试设置单病种追踪调研和罕见病诊治地图机制。据此我国可以建立自己的罕见病编码库。

以立法推动研发

我国仍未制定与罕见病有关的法律和制度。而罕见病药产业较为强大的美国在1983年就公布了《孤儿药法案》(Orphan Drug Act),这也是世界上第一部有关罕见病的法案。

它为鼓励孤儿药的研发制定了一系列优惠政策:孤儿药生产企业拥有7年的市场独占期,其间美国食品药品监督管理局(FDA)不接受同类仿制药品的注册,除非经证实后者疗效明显胜过前者;药企用于孤儿药临床试验费用的50%可以抵减税额,享受免收新药申请费的待遇,政府还提供每年25-30万美元的开发补助和研究基金;FDA还为孤儿药开通了快速审批通道,如可以在6个月内优先审评罕见病药物,在临床试验的数量和规模上可以适当降低要求;同时设立罕见病办公室、孤儿药产品理事会和孤儿药产品研发办公室,在临床研究方面向药企提供协助。

《孤儿药法案》深刻影响了美国的制药产业:法案签署至今,有超过470种罕见病药获准上市,2014年FDA批准的孤儿药数量更是创下历史高位;而在法案签署之前的10年,仅有10种孤儿药获得批准。

影响如此深远的法案,其源头却是30多年前美国一位“吃不上”药的罕见病患儿。

当时,一个叫Adam的小男孩患上了少见的图雷特氏综合征,这种病又叫“抽动秽语综合征”。只有加拿大的某种药对它有效。由于该药未获得批准在美国上市,Adam的医生会定期到加拿大购买,再偷偷地带回美国。当时,FDA实行非常严格的新药申请制度,上市申请周期极为漫长,比起一般药物,罕见病药物的研发成本更高、研发期更长、但销量却小得可怜,制药公司公司自然就没有兴趣。

Adam的医生不久就在一次从加拿大入境美国时被发现非法携带大量药物,结果Adam的药物被全部没收(类似的故事在今天中国罕见病患者人群里屡见不鲜)。

Adam的母亲在绝望之下向众议员Henry Waxman求助,从此Waxman开始关注罕见病群体的命运。1981年他起草了《孤儿药物法案》,以期用经济利益刺激医药行业开发孤儿药。

《法医昆西》中的Jack Klugman

随后著名演员Jack Klugman也关注到事件。当时他正在制作美剧《法医昆西》,他以罕见病为线索设计了两集的剧本,他还和病患代表、以及医药行业代表一起出席了《孤儿药物法案》的听证会。该法案得到了前所未有的关注,随后获得众议院、参议院的通过。

法案一心推动立法,希望政府应当发挥更大的作用,这有悖于当时的美国总统里根提倡的“小政府、少干预”理念。得知里根总统有意否决,社会活动家们开始更积极地行动,而各大媒体也刊登广告,呼吁里根批准法案。1983年,《孤儿药物法案》终于获得通过。

此后,全球已有30多个国家先后从立法方面对罕见病的用药研发及治疗方面给予保障和支持。

这些优惠政策直接刺激了各国的罕见病药市场,如今欧盟市场上罕见病药超过680种,日本国内超过180种。

一般而言,研发一个创新药物平均约耗费13亿美元,历时约10-15年。而孤儿药市场有限,研发难度高、风险大,如果没有政策激励,企业也鲜有积极性。目前,我国罕见病领域基本处于美国制定法案之前的状态,对孤儿药的研发及生产、销售等环节缺乏有效的政策支持,导致孤儿药产业空白。

但这一情况正在改善。去年上半年,《关于深化药品审评审批改革进一步鼓励药物创新的意见》发布,规定了“对罕见病……的创新药物注册申请等给予加快审评”。华北制药新制剂分厂厂长刘树林对CSR环球网表示,新文件确实是很有激励性的条款,不过暂时没有看到通过这个文件快速审批成功的案例。

清华大学卫生法研究中心教授王晨光指出,建立罕见病药物审批的“绿色通道”,需要建立相应的审核机构,明确孤儿药的认定标准、审批程序、注册前的使用等一系列内容。

“我国对罕见病药的审评标准一直没有特别明确的制度和政策,行业协会、国家机构也在推动这件事。”刘树林告诉CSR环球网:“审评的快慢决定了药厂的投入产出比,如果审批时间很长,回报期就比较长。另外法律上对专利的保护、首家申报企业的保护也相当重要。”眼下制度尚未完善,药厂依旧没有动力投入到研发上。

保险能做什么?

要刺激药厂的研发积极性,更重要的是保险。“只有将罕见病纳入医保保障的范围,病人才用得起药,也才真正对药厂的利益有保障。”刘树林说。

目前,世界各地已针对罕见病建立了各自的保障制度。

去年,美国一家名为Retrophin的小型生物科技公司买下了一种药品,这种药可用于治疗一种罕见的肾病,Retrophin将药品价格从原来每片1.5美元提高到了每片30美元。公司董事长Martin Shkreli辩解说:“没有人会被迫为自己的药物支付过高的价格,我们会把药免费给你,然后去和你的保险公司结算”。

他的做法能行得通,是因为美国政府为罕见病患者提供的全面保障。在美国,绝大部分罕见病患者都可以通过商业保险、政府赞助的医疗保健计划或健保组织等多种渠道获得治疗经费。而且法律规定,任何商业保险公司不能拒绝罕见病患者的投保。罕见病患者只需每年比一般人多付1000美元的保费,就可以使用治疗药品,所有费用由保险公司承担。

Retrophin公司董事长Martin Shkreli

比如戈谢病患者每注射一次特效药“思而赞”需要花费大约3万元人民币(约4300美元),但参加了商业保险的美国患者每注射一次“思而赞”只需向保险公司额外交纳15美元左右,其医药费就可以全额报销。

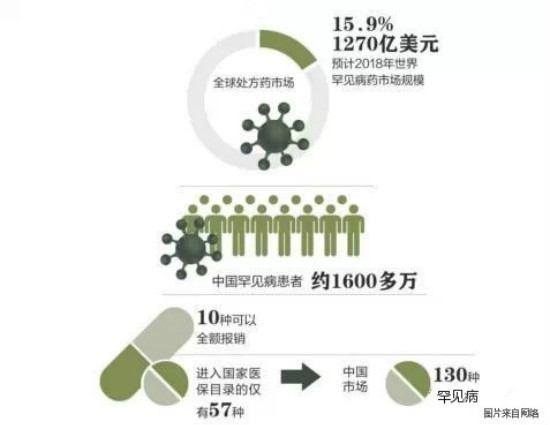

在中国,针对罕见病的全国性立法和保障体系尚未建立,商业保险也鲜有项目覆盖罕见病。这就让病患和药厂都陷入窘境:患者支付不起高昂的药费,本地药厂也会因担心销量而放弃研发。到2014年为止,中国市场上销售的130种罕见病用药均来自进口,仅有57种进入国家医保目录,可全额报销的仅有10种。

不过,个别关注罕见病的省市陆续有相关规定出台,从中或许可以总结出可供推广的经验。比如,宁夏回族自治区将戈谢病患者每年的住院费用纳入基本医疗保险和城乡居民大病保险住院费用支付范围,报销85%的医疗费用;上海有12种罕见病可获得部分医保报销和基金互助,针对成人患者,用药可报销50%,住院的病人可报销85%;青岛市也已将罕见病定为大病医疗救助制度的特药救助项目和特材救助项目。

值得一提的是,青岛的大病救助制度中,报销特效药的资金并不来自医保,而是来自市政府专项资金,社保部门只负责谈判与经办。2012年,青岛市出台了包括特药特材救助的一系列大病救助制度,将血友病、BH4缺乏症等罕见病纳入其中,同时将22类重大疾病纳入新农合报销范围;2015年年初,26种特效药材被纳入大病医保救助范围,包括多发性硬化症、戈谢病等罕见病药,政府财政将承担70%的费用,剩下部分由企业、民政救助和慈善机构一同承担。

上海市医学会罕见病专科分会主任委员李定国对这样的方式表示认同:建立针对罕见病的社会救助体系,政府有关部门和社会团体应共同研究,制定由医保基金、民政救助、企业及社会捐助、个人支付等途径为一体的多方付费机制。中国医院协会副秘书长庄一强也建议,对于罕见病药,要形成政府兜底、商业险跟进、社会慈善补充三足鼎立的局面,形成一套支付“组合拳”。

清华大学卫生法研究中心教授王晨光认为,究竟哪种罕见病可以进医保、医保承担多少开销,需要社会的共识、具体的测算和公共的评估,需要病友组织、学界向有关部门提出可行的建议。而且如果孤儿药能够进医保,医保部门往往有着较强的议价能力,若能建立起包括病友组织、民间团体参与的控费机制,完全有可能降低药物的供应价格。

注:文章原标题为:“药不用停”的中国式探索