清晨六点半,闹钟准时响起。小高轻手轻脚地起床,生怕吵醒了隔壁房间需要长期照料的母亲。简单洗漱后,她熟练地将胰岛素笔芯安装好,给自己注射每日的第一针。皮肤传来细微刺痛,像给身体发送开机指令。窗外的晨光透过窗帘洒进来,为这个寻常又特殊的早晨镀上一层温柔的光晕。

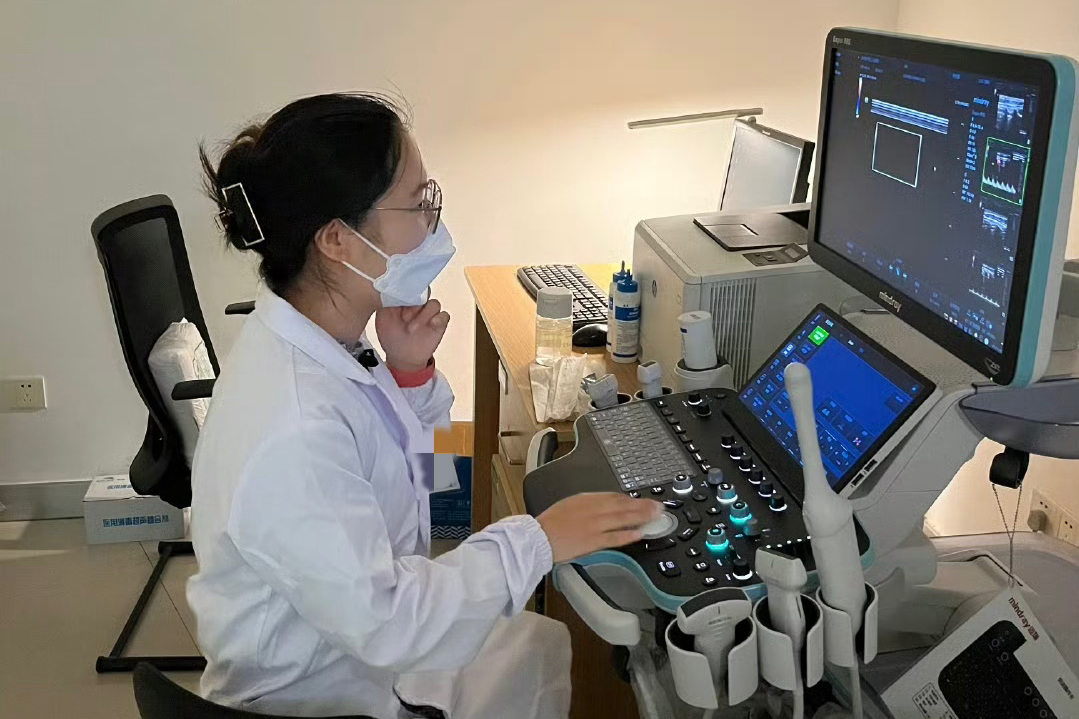

作为超声科的年轻医生,小高每天都要为数十位患者进行检查。她总是带着温暖的笑容,耐心地向患者解释检查过程。没人知道,这位专业细致的医生,同时也是一位罕见的线粒体病患者。她的右手偶尔会因疲劳而轻微颤抖,这是疾病留下的印记,但她总能用精湛的医术和温柔的态度,让患者放下心中的不安。

一、善意如星,照亮生命的暗夜

时间回溯到中学时代,频繁的口渴与大量的饮水,如同命运投下的第一颗石子,打破了小高平静的生活。身为糖尿病患者的母亲,凭借敏锐的直觉,立即带她去了县医院检查。当报告单显示出血糖值15mmol/L时,母女俩都愣住了。

"会不会是1型糖尿病?"医生的猜测让母亲攥紧了拳头。带着忐忑的心情,她们来到市医院做进一步检查。当时的诊断结果——单基因突变引发的糖尿病,并且是由于母亲遗传致病。

确诊的消息像一记重锤,砸得小高喘不过气来。那段时间,她把自己封闭起来,脑子里不停的胡思乱想,无法集中精力学习。在教室外的走廊上,50岁的班主任找到了情绪处于崩溃边缘的她。"别让疾病定义你的人生。"班主任语重心长地说,"知识和勇气,才是战胜病魔的武器。"这些话,像一束光照进了她黑暗的世界。

长期治疗并不是易事,每天需要进行四次指尖采血监测血糖,还要定时注射胰岛素。一个周末的午后,当母亲和往常一样拿着血糖仪靠近时,小高脑海里指尖采血的微痛感,促使她长期积累的怨气如决堤的洪水倾泻,她质疑母亲、怨怼母亲……。争吵后,母女俩抱头痛哭,泪水打湿了衣襟,母亲自责地说:"要是能替你生病就好了……"这句话,让小高第一次真正理解了母亲的爱。母亲总是默默陪伴在她身边,即使被情绪激动的女儿埋怨,也从不生气。渐渐的,小高的怨恨消失了,并在心中种下了一颗从医的种子——她希望有朝一日,通过自己的力量揭开母女俩身体的谜团,也希望能够帮助更多像自己和母亲一样在病痛中挣扎的人。

生活中的温暖,往往藏在细微之处。大学期间,小高害怕同学异样的眼光,总是偷偷躲在宿舍注射。但幸运的是,她遇到了一群温暖的同学。他们发现小高每次聚餐吃得很少,不但没有排斥,反而贴心地为她点清淡的菜肴,避免血糖飙升。善意的举动,一点点融化了小高心中的坚冰。当她在做家教时,被小男孩好奇地指着手臂上的动态血糖仪问:"老师,这是什么?"小高笑着回答:"这是打败怪兽的武器!"这个充满童趣的解释,不仅化解了尴尬,更让她学会坦然面对自己的与众不同。

随着年龄增长,听力下降的症状再次敲响警钟。经过更全面的基因检测,困扰小高多年的疾病终于现出原形——线粒体病。这是一种由于线粒体DNA或核DNA缺陷导致的遗传代谢病,线粒体作为细胞的“能量工厂”出现故障,会影响全身多个器官的正常运转。得知真相的那一刻,小高没有被恐惧击倒,反而因为身边人的支持,选择勇敢地直面这个“难缠的对手”。那些蛰伏在基因里的 “错误代码”,让她从震惊逐渐走向接受,开始深入了解线粒体病的相关知识。

二、母女羁绊,生命长河中的相互守望

2023年冬天,本是小高人生中最幸福的时刻——她即将步入婚姻殿堂。然而命运弄人,就在婚礼筹备的关键时期,母亲突然发病,出现了类似脑梗的症状:手臂无法正常活动,走路摇摇晃晃,甚至开始遗忘刚刚发生的事情,确诊为线粒体脑肌病。

在小高规培的医院里,主任每天查房时都会拍拍她的肩膀:"姑娘,别着急,一切都会好起来的。"这份医者的关怀,给了小高坚持下去的勇气。更让人感动的是,母亲为了不错过女儿人生中最重要的时刻,凭借着顽强的毅力和对女儿深深的爱,在治疗半个月后,拖着尚未完全康复的身体,坚持参加了婚礼。当母亲颤抖着双手为小高整理礼服时,眼里满是欣慰与不舍。看着行动不便却满脸欣慰的母亲,小高的泪水在眼眶里打转,那一刻,她深刻体会到母爱的伟大与坚韧。

然而,这份短暂的美好只是暴风雨前的宁静。2024年春天,在小高备考重要医学考试的关键时刻,母亲的病情急转直下,突然丧失了识字能力,开始胡言乱语,生活完全无法自理,只能依靠胃管维持生命。小高不得不奔波于医院与考场之间,一边跨城探望母亲,一边抓紧时间复习,常常疲惫不堪。但正是这段经历,让她彻底理解了母亲多年来的艰辛。母亲生日那天,虽然插着胃管无法正常进食,但小高依然精心准备了一个小蛋糕,就像小时候母亲会为小高点蜡烛、唱生日歌一样。那一刻,病房里弥漫着温暖与爱,疾病的阴霾也似乎淡了几分。

"以前总怪她把病遗传给我,现在才明白,她承受的痛苦比我多太多太多。"小高感慨道。学医后的她,明白每一个人都可能存在着隐性的基因缺陷,也逐渐理解了基因缺陷是生命的偶然,而非某个人的过错。"世界上能治愈的疾病本就有限,我们能做的,是带着残缺继续热爱生活。"

如今的小高,既是患者,也是医者。双重身份让她更能体会患者的痛苦与无助。在检查前,她会轻声嘱咐患者动作慢点;在检查中,她会耐心地向家属解释病情。她用自己的经历告诉每一个人:即使生活布满荆棘,依然可以绽放出温暖的光芒。

面对未来,小高依然有担忧:疾病会如何发展?生育的风险能否承受?但这些疑问不再是沉重的负担。就像她在超声屏幕前捕捉生命的细微信号,在与线粒体病的漫长抗争中,她早已学会在不确定中寻找希望——那是母亲无私的爱,是师长朋友的关怀,是患者康复时的笑容,更是无数善意汇聚而成的生命力量。

在这条与疾病相伴的道路上,小高和母亲相互扶持,用爱与勇气书写着属于她们的生命故事。生命的意义不在于完美无缺,而在于永不放弃的坚持,在于困境中依然闪耀的人性光辉。那些生命中的裂缝,终将成为光照进来的地方。

文中小高为化名

底部:撰文:徐瑶

图片:受访者提供

排版:杜雨涵 吴璇

END

我们诚挚的向每一位病友发出邀请,无论您是罕见病路上还在摸索中前行的“新兵”,还是身经百战已有独到经验总结的“老兵”,我们都希望能够看到您所分享的故事。

投稿方式:

请扫描下方二维码,添加小助手微信进行投稿。

添加时请备注投稿,文件名以“【投稿】题目+作者名字(可化名)+疾病”命名。