2025年9月19日,在蔻德罕见病中心联合华中科技大学同济医学院主办的第十四届中国罕见病高峰论坛上,一场聚焦罕见病发展的专业交流活动引发行业关注。美国食品药品监督管理局(FDA)前首席副局长Janet Woodcock(珍妮特·伍德科克)博士结合她数十年药品监管与罕见病领域的实践经验,发表了以“罕见病无国界”的主题演讲。

以下是Janet Woodcock博士演讲的全文,由罕见病信息网进行编辑和整理:

罕见病无国界

首先,我要由衷感谢主办方蔻德的邀请。我长期致力于罕见病事业,能与各位并肩推动这一领域的发展,是我的荣幸。我要强调:罕见病无国界,它不是某一个国家的问题,而是全人类共同的挑战。正因如此,只有跨国合作、携手共进,才能真正把治疗带到患者身边,甚至实现治愈。

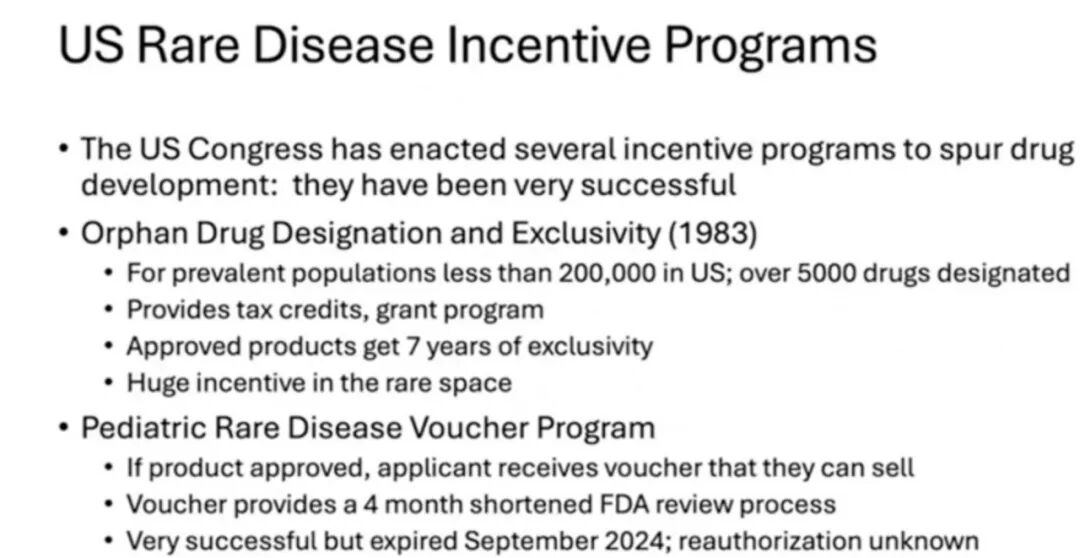

美国经验:罕见病药物研发激励政策

在美国,我们很早认识到罕见病市场体量有限、商业动力不足,因此通过立法建立了一系列激励机制,并取得显著成效。1983年颁布的《孤儿药法案》面向美国患病人数少于20万的疾病,为企业提供税收抵免和专项资助,并给予获批产品7年的市场独占权,迄今已有5000余个药物获得认定,极大激发了研发投入。更近的“儿科罕见病优先审评券(PRV)”计划,允许获批的儿科罕见病药物获得可转让的审评券,将FDA审评时间缩短约4个月——对患儿而言,这4个月意义非凡。需要坦诚的是,相关计划已于2024年9月到期,能否续期尚未确定。总体来看,激励政策能有效牵引投资,但也带来“权衡”:独占可能抬升价格、审评资源或被挤占。因此,在推动立法或监管调整时,我们必须正视并评估这些权衡,寻找“鼓励创新”与“保障可及”的平衡点。

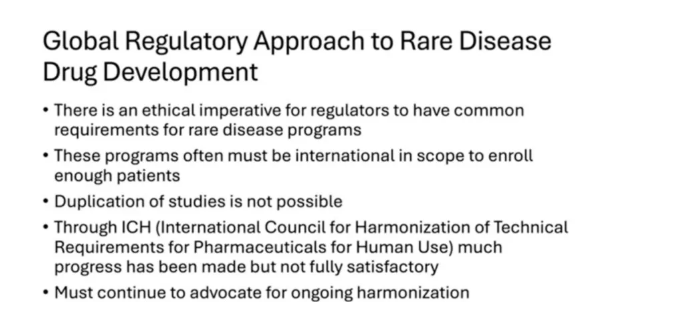

全球视野:罕见病研发的监管协同诉求

把视角拉向全球,罕见病研发对监管协同有着天然诉求。患者数量基数小,任何单一国家都难以独立完成高质量临床研究;而当各地在自然病史数据采集、替代终点认定、统计方法学等方面标准不一时,就会迫使企业重复研究,既低效也不可持续。ICH(国际人用药品注册技术协调会)在协调方面已有进展,但就罕见病临床评价而言仍不充分。我认为,监管机构在这一领域存在道德上的一致性义务:尽可能形成共同的基本要求,推动数据互认和流程简化,把有限的全球资源真正用在“解患者之需”上,而不是耗在“对齐不同规则”上。

方法革新:罕见病监管评估的适配性挑战

在推动变革的过程中,我非常珍视与患者组织的合作。传统上,患者组织聚焦患者支持、资助基础研究与倡导;但近几十年起,它们开始主动承担“转化研究”的关键环节——例如为特定疾病共建并甄选临床试验终点。至少在美国,NIH等传统资助渠道对这些“介于基础与临床之间”的工作支持不足,患者组织恰好补上了缺口。患者群体最了解疾病的真实痛点,他们的参与使研究更贴近临床需求,加速了“从科学发现到治疗落地”的路径。

尽管科学前沿带来希望,罕见病研发仍面临“市场+技术”的双重困境。一方面,疾病众多、分布分散,商业吸引力不足,许多项目因回报不确定而失败或终止;另一方面,自然病史数据匮乏、病例稀少导致难以构建可靠模型,终点选择艰难。更重要的是,传统的平行分组RCT并不总适用于样本极小、表型高度异质且进展缓慢的罕见病——试验需要时间很长、易出现失访,统计上还存在“小样本向零假设偏倚”的风险,即便药物有效也更可能得出阴性结论。对罕见病而言,这无形中形成了“方法学惩罚”。在美国学界与监管-产业对话中,逐渐形成共识:应当更积极采用同样能抗偏倚的替代性设计,如序贯自身对照、贝叶斯自适应,或结合自然病史数据的外部对照研究,用“不同但同样严谨”的范式来匹配罕见病的现实。

前沿破局:基因治疗的“平台+流程”监管新路径

谈到最前沿的基因治疗,我想特别指出“N=1”困境。许多罕见病是单基因疾病,但患者具体突变不尽相同,治疗往往需要为个体量身定制(例如ASO反义寡核苷酸、基因编辑等)。在传统“新分子实体”审批路径下,几乎没有企业会为“单个人”开发并申请上市——成本高、回报不确定,商业逻辑难以成立。我们因此需要一条新的监管路径。我主张以“平台+流程”的组合来应对:这在美国并非全然无先例——流程思路在生物制品监管中早有体现,而平台思路可以界定纳入范围、避免重复审查。

如果把“流程审批”具象化,临床前阶段应首先标准化:确立突变识别与适应性评估的方法学,明确无论是ASO还是基因编辑的设计原则,建立稳健可重复的生产与质量控制;对体外生物效应与毒理学测试进行标准化(例如在患者来源细胞中观察预期的药效学信号),减少重复工作。在临床阶段,应允许在明确定义的参数内开展“伞式试验”(保持化学结构与给药途径一致的前提下,纳入不同序列/突变)与“篮子试验”(纳入多种单基因罕见病,并以疾病之间的关联度设定分组标准),并在此基础上采用序贯自身对照的干预策略,预先界定患者的“核心症状”、期望疗效大小、有效判定阈值与最小成功例数,同时将安全性信号纳入利益-风险综合评估。

展望:中国在罕见病新监管范式中的引领可能

1.罕见病研发的全球停滞:旧框架适配性的失效

上市后,关键在于保证可及与可持续:我希望治疗方案能够获得支付支持,使患者真正用得上;企业可以在既定标准流程下持续给药,无需频繁回到监管端逐例报批;所有获批流程与产品应向中央数据库提交过程与结果数据——在保护商业与隐私的前提下,促进分析与学习,推动全行业迭代进步。更长远地,我希望国际社会能够建立一个面向流程标准的标准化组织,其迭代速度快于传统监管文本更新,且其标准能被各国监管机构“认可采信”。与此同时,生产设施应持续处于监管覆盖之下,因为那是高度专业化的环节。

2.呼吁与期待:中国主导“同样严谨、路径不同”的新范式

我们需要新监管规范,而中国完全可以在其中发挥引领作用。总体而言,罕见病药品开发在全球范围内一度陷入停滞,重要原因在于我们仍在尝试用“大人群范式”去解决“小人群问题”。罕见病需要“同样严谨,但路径不同”的研发与评审框架:更包容、同样稳健的非传统临床评价方法,以及我上面阐述的、面向个体化遗传干预的“流程审批”。只有这样,我们才有希望把这些新技术真正带给大量目前仍无药可治的患者。

最后,我想再次呼吁国际合作。患者面对的困境高度相似,开发治疗需要全球范围的临床试验、广泛参与的评价体系,监管协调必须持续推进,同时也离不开对新技术进行胜任评估的监管创新。跨国的罕见病共同体是强大的变革力量——我想不出有哪种力量比这更能推动改变。科学工具正在就位,而我们需要把“监管路径、协作机制、支付与可及”这些工具补齐,才能把科学稳稳地送到患者与临床医生手中,真正改善并挽救生命。我坚信,我们做得到。